下载

下载

播放次数:707

播放次数:707 折合: 0元

折合: 0元

收藏

收藏

学历:博士

研究方向:岩土多物理场耦合;岩土多孔/裂隙渗流;滑坡动力学;岩土工程支护

1、本次课程视频主要针对岩土专业的Abaqus初学者,从零基础开始,通过一步一步操作讲解,实现零基础建模,最终掌握Abaqus的精髓。 2、本次课程以强度折减法计算边坡稳定性为例,详细地给大家演示如何从CAD几何模型导入,到Abaqus中建模,计算,以及对结果的解读,后处理,结果输出等。

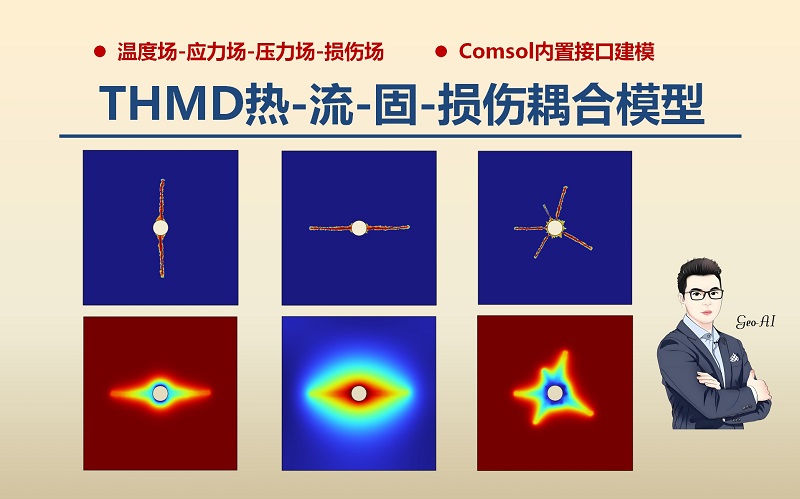

购买课程后,点击课程附件资料下载,可免费获取模型源文件。课程特点: 1、THMD温度场-应力场-压力场-损伤场耦合。 2、通过损伤描述压裂液作用下的裂缝扩展。 3、温度的变化影响渗流与损伤。 4、裂缝的扩展影响渗流、温度和应力。 5、各物理场之间相互耦合。 6、Comsol内置接口建模。 7、SCI文献解读+接口详细讲解+操作演示。 8、软件采用的6.2版本。 9、课程和模型任何疑问和问题,均可在课程技术论坛交流答疑,专人回复。

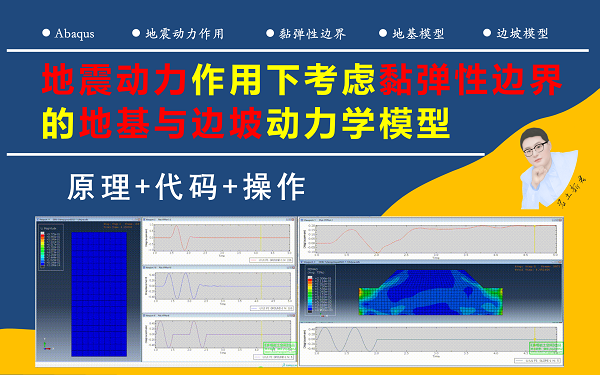

购买课程后,点击课程附件资料下载,可免费获取模型源文件。本课程和模型特点:1、地震动力作用下考虑粘弹性边界。 2、地基模型与边坡模型。 3、理论原理讲解+建模操作演示。 4、考虑了初始地应力平衡。 5、考虑了静动边界转化。 6、对建模操作流程做了详细总结。 7、视频建模全程录制,可跟做。 8、附Abaqus模型源文件、MATLAB源文件及相关参考文献。

购买课程后,点击课程附件资料下载,可免费获取模型源文件。本课程和模型特点:(1)在Comsol中实现非饱和土边坡降雨渗流-应力-变形耦合; (2)实现利用强度折减法计算降雨后的边坡稳定系数; (3)构建大尺度多土层复杂边坡模型:工程应用; (4)掌握固体力学与非饱和渗流原理。

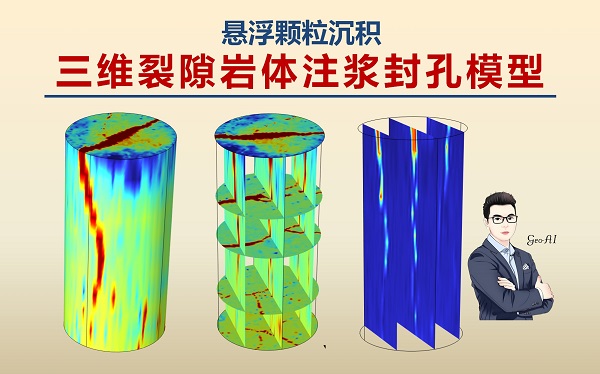

购买课程后,点击课程附件资料下载,可免费获取模型源文件。该模型和课程的特点如下: (1)三维裂隙岩体注浆封孔。 (2)浆液悬浮颗粒在裂隙中沉积。 (3)控制方程包括悬浮颗粒C、沉积颗粒S和浆液流速U。 (4)基于连续介质理论考虑悬浮颗粒和裂隙。 (5)采用微元体构建方程。 (6)文献解读+方程详解+操作建模。 (7)软件采用的6.2版本。 (8)课程和模型任何疑问和问题,均可在课程技术论坛交流答疑,专人回复。

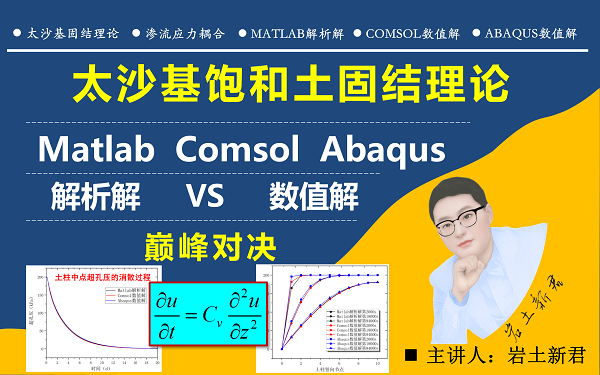

购买课程后,点击课程附件资料下载,可免费获取模型源文件。本课程和模型特点:1、对太沙基一维饱和土固结理论的推导做了详细讲解。 2、在Matlab中求解饱和土固结模型的解析解。 3、在Comsol中求解了饱和土固结模型的数值解。 4、在Abaqus中求解了饱和土固结模型的数值解。 5、将Matlab、Comsol、Abaqus中的数据结果汇总到Origin中作图对比。 6、浅谈饱和土固结理论在Matlab、Comsol、Abaqus中实现的优缺点,以及软件本身使用的一点感受。 7、建模step

购买课程后,点击课程附件资料下载,可免费获取模型源文件。本课程和模型特点:1、裂隙岩体边坡+双重介质渗流(孔隙+裂隙)+渗流应力耦合; 2、模拟多组复杂裂隙的渗流; 3、考虑裂隙渗流与岩块渗流之间相互影响; 4、模拟孔隙、裂隙渗流对岩体变形的影响,以及岩体变形对双重介质渗流的影响,实现双向耦合; 5、详细讲解了双重介质渗流控制方程,从基本原理上掌握该模型; 6、详细讲解了在Comsol中构建双重介质渗流应力耦合模型的每一个细节,可根据视频讲解自行构建模型。

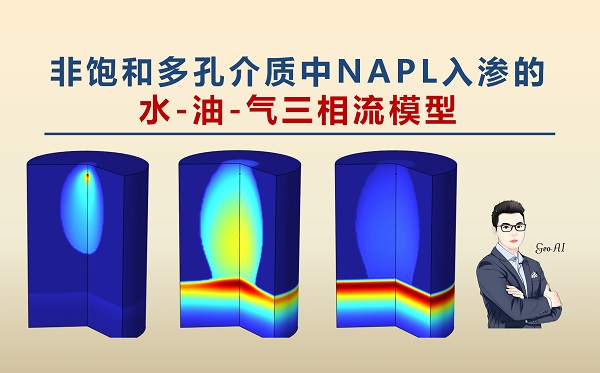

购买课程后,点击课程附件资料下载,可免费获取模型源文件。课程和模型特点: (1)考虑非水相流体(油相)入渗的油-水-气三相流模型。 (2)模型包括非饱和区和饱和区,油相自非饱和区入渗自饱和区。 (3)密度较小的油相最终浮在水相表面。 (4)本课程包括4个模型,分别是二维模型,二维含低渗层阻隔模型,三维模型,三维含低渗层阻隔模型。 (5)实现低渗层阻隔油相下渗,避免地下水体污染的效果。 (6)课程和模型任何疑问和问题,均可在课程技术论坛交流答疑,专人回复。

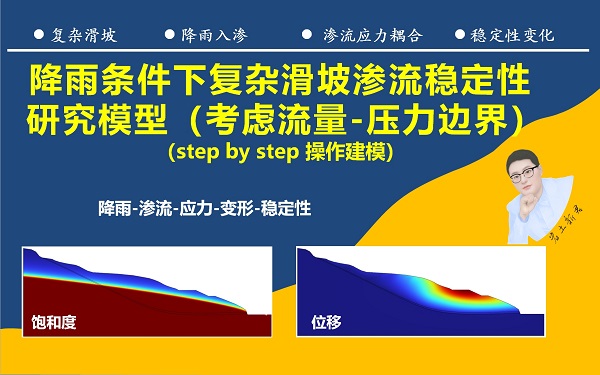

购买课程后,点击课程附件资料下载,可免费获取模型源文件。模型特点: 1、复杂滑坡结构。 2、VG非饱和渗流。 3、渗流-应力耦合。 4、强度折减稳定性计算。 5、入渗边界为流量-压力自由转换。 6、自由渗出边界与压力成正比。 课程特点: 文献解读+控制方程+模型详解+操作建模。

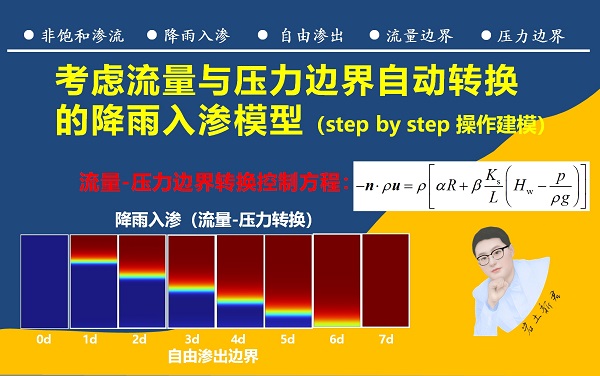

购买课程后,点击课程附件资料下载,可免费获取模型源文件。模型特点: 1、VG非饱和渗流。 2、土柱降雨入渗。 3、入渗边界为流量-压力自由转换。 4、自由渗出边界与压力成正比。 课程特点:文献解读+控制方程+模型详解+操作建模。

用户回复:

用户回复:

用户回复:

用户回复:

用户回复:

用户回复:

用户回复:

用户回复:

用户回复:

用户回复:

用户回复:

用户回复:

用户回复:

用户回复:

用户回复:

用户回复:

用户回复:

用户回复: